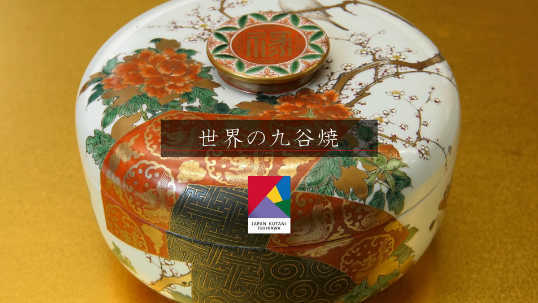

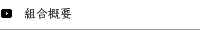

江戸前期 | 1655年 17世紀中頃

1655年(明暦)元年ごろ、加賀藩の支藩、大聖寺藩の初代藩主・前田利治が、領内で発見された陶石に着目。

九谷(現在の石川県加賀市山中温泉九谷町)に窯を開いたことが九谷焼の始まりとされています。

しかし、約半世紀後、窯は突然閉鎖。原因はいまだ謎ですが、この間に焼かれたものが後世、古九谷と呼ばれ色絵磁器の代表として高く評価されています。

伝統の画法「六様式」

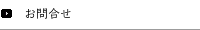

古九谷(こくたに)明暦元年1655〜

青(緑)・黄・赤・紫・紺青の五彩で描く力強い色絵が特徴。黄・緑・紫で器面を塗りつぶした青手もある。

木米(もくべい)文化4年1807〜

京焼の名工、青木木米によって確立された様式。全面に赤を施し、五彩で人物を主に描いた羅漢手が代表的。

吉田屋(よしだや)文政7年1824〜

緑・黄・紫・紺青の四彩で器の内外を塗りこめた重厚な作風。写実的で柔らかな線に独自の雰囲気がある。

4つの時代から九谷焼の歴史をたどる九谷焼、360年の物語