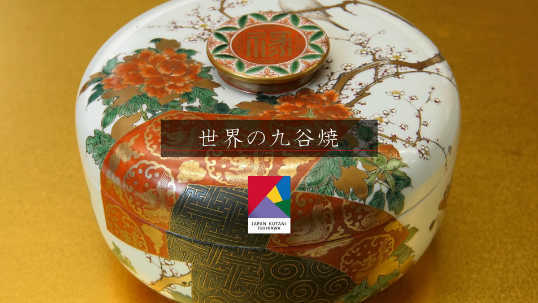

昭和後期~現代 | 20世紀後半

現代の九谷焼

伝統的な美術工芸品として海外にもその名を知られるようになった九谷焼。

昭和後期以降は、工芸品の枠を超え美術品として制作されるようになり、人間国宝も誕生しました。

また、ライフスタイルの変化に合わせた多種多様なデザインの器など現代九谷焼の特徴も形づくられていきました。

現代|明治以降に生まれた画法

釉裏銀彩(ゆうりぎんさい)

銀箔を貼り、その上から透明釉薬を施す釉裏技法。ガラスのような光沢と箔の輝きが美しい。

彩釉(さいゆう)

磁器に五彩の釉薬を高火度で焼き付ける技法で、三代徳田八十吉が確立。抽象的なモチーフが特徴。

釉裏金彩(ゆうりきんさい)

釉裏に厚さの異なる金箔を切り取って模様をつくり、それらを組み合わせることで模様を描く手法。

4つの時代から九谷焼の歴史をたどる九谷焼、360年の物語